近日,我所茶树生态栽培团队在春季升温过程中茶树苦味物质代谢与温度适应机制研究中取得重要进展,研究成果以“Multi-omics profiling of Camellia sinensis reveals mechanisms of bitter metabolism and temperature adaptation during spring warming”为题,发表在Industrial Crops & Products上。

在全球气候变化背景下,春季温度波动加剧对茶树生长及茶叶品质形成带来显著影响。尤其是茶叶苦味物质的代谢过程对温度高度敏感,直接关系到茶叶口感与经济价值。

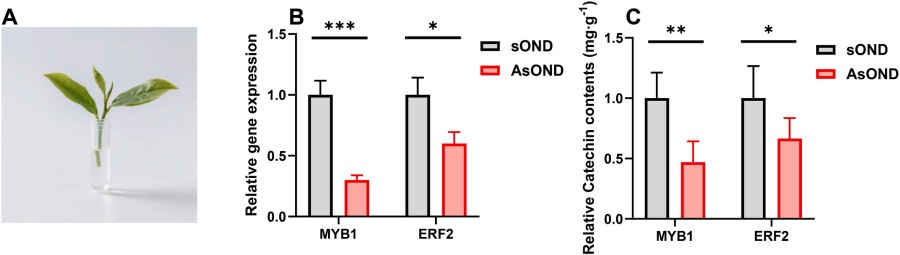

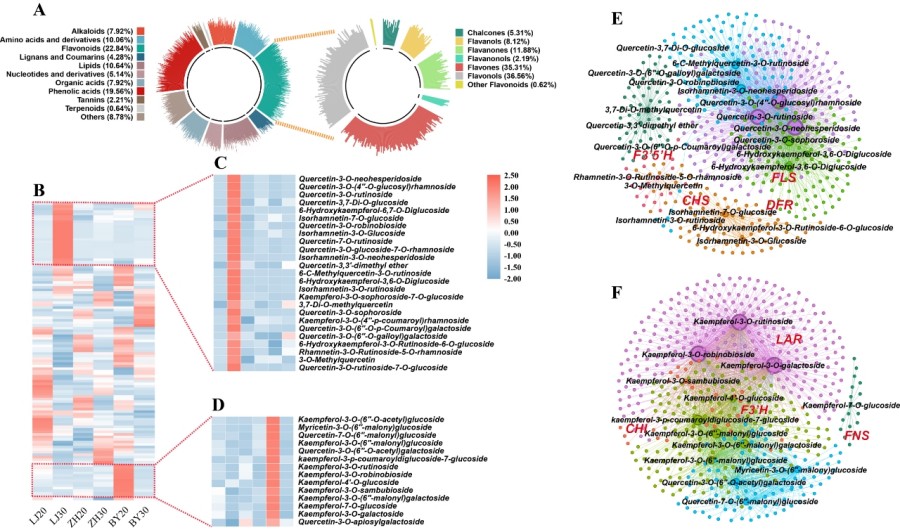

该研究以常规绿叶品种‘龙井43’、温度敏感型白化品种‘白叶1号’和光温双敏白化品种‘中黄2号’为材料,系统探讨了春季温度波动对茶树苦味相关黄酮类物质合成的影响。通过整合代谢组与转录组分析,研究揭示了温度调控下槲皮素苷、山奈酚苷等苦味物质的积累规律及其分子调控网络。结果表明,‘龙井43’在30°C条件下通过上调F3’5’H基因表达促进槲皮素苷积累,苦味增强;‘白叶1号’在20°C下则积累山奈酚苷以缓解儿茶素苦涩感;‘中黄2号’则表现出“转录-代谢解耦联”现象,体现出光温双因子协同调控的代谢适应机制。在此基础上,通过加权基因共表达网络分析构建了苦味物质合成的代谢-转录调控网络,筛选出关键转录因子CsMYB1和CsERF2。利用反义寡核苷酸(AsODN)沉默技术验证了这两个基因对儿茶素生物合成的正向调控作用。该研究不仅深化了对茶树苦味代谢温度响应机制的理解,也为选育抗逆优质茶树新品种、应对气候变化挑战提供了重要的理论依据。

研究得到了浙江省自然科学基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划项目和中国农业科学院科技创新工程的资助。我所博士研究生余静菠、在读硕士研究生王文利和已毕业硕士研究生沈柯银为论文共同第一作者,我所李鑫研究员和贵州省茶叶研究所尹荣秀助理研究员为论文的共同通讯作者。